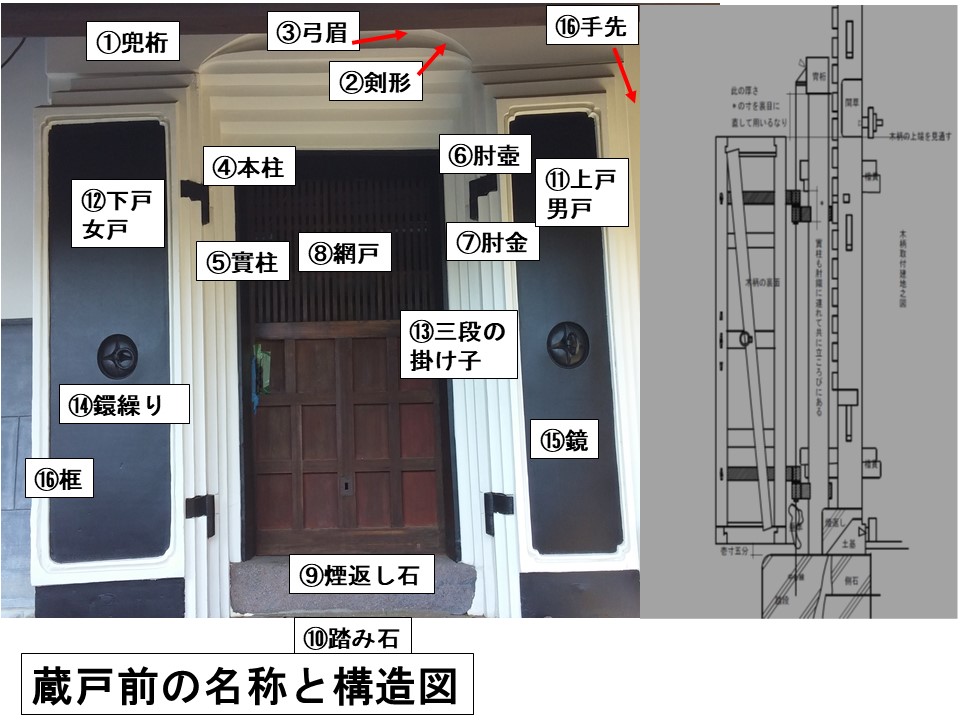

左官一服噺 建物○土蔵の戸前の名称(The name of the tomae of the Dozo)

弊社では、令和になる直前までの株式会社ポールスタアの敷地にある土蔵二棟の改修工事を行いました。因みに、株式会社ポールスタアは東村山のご当地グルメ商品として「東村山黒焼きそばソース」を自社開発し、地域の特産品として市販するとともに業務用として市内の飲食店向けに供給しています。

土蔵は、耐火の機能を持ちますが、火災時に開口部が最も弱点になる箇所でもあります。そのため 扉・枠は、ともに塗り籠(ぬりごめ)として、扉を閉鎖したときに両者が完全に密閉して、 空気を遮断しなければならないものです。扉と扉を合わす箇所を“手先(てさき)”といい、扉を閉鎖した状態で手先を合わせることを“手合わせ”とも呼ばれています。手先の塗りつけに際しては、紙一枚を滑り込ませるぐらい精度が必要でありました。た。また、土蔵の蔵戸前の観音扉は、非常時以外に開いているため、蔵戸前 の裏側すなわち鏡部分に商家などでは、店の看板として鏝絵などが装飾的に施されています。

戸前の裏側には、「裏白(うらじろ)という塗り籠めした引き戸があります。裏白も普段 は開いていますが、火災時に裏白と戸前を閉めて二重の扉とし、手先部分を土で目塗りをすます。

また、裏白と同一 の溝には、銅網を張った格子戸を設けています。格子戸は、日常、閉めて 施錠をしておきます。この格子戸も閉めない場合には、高さ2~3尺の板の上端を室外側に傾けて置きます。これは蔵に鼠を侵入させないためのもので「鼠返し」と呼んでいます。 戸前の口廻りの段をかけごと呼びます。その段数はその戸前の格付けともなります。関西地区は観音扉でなく、引き戸となり、別名「大阪戸」と呼ばれています。

写真にある戸前の名称と由来をまとめていますので是非ご覧ください。

- 兜桁(かぶとげた):土蔵造りで戸前の柱上端に架けられた桁行方向の材で平壁より前に出て眉(まぐさ)より上にある。「冠木(かぶき)」ともいう。

- 剣眉(つるぎまゆ):戸前の冠木の下端に沿って塗られた剣形の刳(く)り形のこと。

- 弓眉(ゆみまゆ):戸前の冠木の下端に沿って塗られた弓形の刳(く)り形のこと。

- 本柱(ほんばしら):軸組の本体の柱のこと。

- 實柱(さねばしら):土蔵入り口の扉をつけるための柱のこと。

- 肘壺(ひじつぼ):扉の開閉金物一種で肘金物とを組み合わせて丁番の機能を持たせた金物。

- 肘金(ひじがね):金物一種。折れ釘の形状をした扉の開閉金物で、戸枠に取付け肘壷と一体としたもの。「肘鉄(ひじてつ)」ともいう。

- 網戸(あみど):虫を室内に侵入させない網を張った戸で裏白戸の後ろ側にある。

- 煙返し石(けむりかえしいし):土蔵の戸口の内側下部にある石で、床より一段高くなっている。

- 踏み石(ふみいし):土蔵の入り口に一番近い沓脱ぎ石のこと。

- 上戸・男戸(うえと。おとこど):観音扉で外から見て右側で上になるもの。

- 下戸・女戸(しもと・おんなど):観音扉で外から見て左側で下になるもの。

- 掛け子(かけご):土蔵観音扉にある火が入らないようにする段々のこと。本三重の四段、三段の掛け子が一般的である。

- 鐶繰り(かんぐり):土蔵扉の引き手で丸い金物のこと。

- 鏡(かがみ):土蔵造りで観音扉の裏側、黒の磨き仕上げがされている。昼間扉を開いているので、土蔵の人の出入りがこれで確認できる。

- 框(かまち):土蔵扉の内子部分との取り合い部分のこと。

電話03-3398-4335 http://s-kent.jp/contact/

投稿者プロフィール

最新の投稿

左官一服噺2023.08.15分かりやすい画像で観る、費用負担が少ない土蔵改修工事 その1

左官一服噺2023.08.15分かりやすい画像で観る、費用負担が少ない土蔵改修工事 その1 左官一服噺2023.08.15関東大震災後の建築様式 その2アール・デコ(装飾美術)

左官一服噺2023.08.15関東大震災後の建築様式 その2アール・デコ(装飾美術) 左官一服噺2023.08.11関東大震災後の建築様式 その1 同潤会

左官一服噺2023.08.11関東大震災後の建築様式 その1 同潤会左官一服噺2022.07.20左官一服噺 落語にみる左官「竃幽霊(へっついゆうれい)